澳门永利集团304官网手机“五親模式”

大思政課教學資源(案例)庫

項目名稱:校史文化融入高校思想政治教育的實踐路徑研究

主持人:陳慶慶

所在教研部: 思想道德與法治

調研時間:2023年7月

基本情況

思政課暑期調研案例基本情況記載表

調研時間 | 2023年7月 |

調研地點 | 中國人民大學、中國科學院大學、北方工業大學 |

調研主題 | 校史文化融入高校思政課教學的現狀及成效 |

簡要日志 | 于七月中下旬前往北京對三所高校開展調研,其中,20日前往北京大學(主要是跟在校老師溝通,簡單了解其優秀做法和主要成效)和中國人民大學,旨在學習在課程體系、平台搭建、文化融入、師資建設、數字化運用等方面的創新舉措。21日走進中科大校園,重在了解其基于發展定位和學科專業特色,如何有機融入思想政治教育元素,将課程思政融入專業建設和課堂教學全過程。月底探訪北方工業大學,并通過與在校老師的線上線下聯系,了解以工為主、多科發展的高校在思政課建設上更加突出模塊化的思政課實踐教學模式,以及數字化智慧教學工具的創新。 |

調研報告

校史文化融入高校思想政治教育的實踐路徑調研報告

習近平總書記在參觀中國人民大學校史展時指出,要加強校史資料的挖掘、整理和研究,講好中國共産黨的故事,講好黨創辦人民大學的故事,并激勵廣大師生繼承優良傳統,赓續紅色血脈。“國以史為鑒,校以史明志。”校史在思想政治教育方面具有價值、導向、激勵及示範等育人功能,在“課程思政”育人、推進“大思政課”建設中具有重要作用。

一、校史文化資源融入高校思想政治教育的價值旨歸

(一)校史文化資源為培養時代新人提供思想引領

校史文化是黨的光榮傳統和優良作風的真實寫照,留存的文書檔案、曆史物件、回憶紀錄等,篆刻着老一輩教育工作者刻苦鑽研、嚴謹治學的崇高思想,高校辦學思想、學校章程、行為規範凝練着學校精神的傳承,蘊含了崇高的理想信念、堅定的政治方向、深厚的人民情懷,是新時代青年汲取智慧、提振信心、增添力量的動力源泉。巧用思政課發揮校史的育人功能,可以使學生獲得具身感、産生自豪感、堅定認同感,堅定政治立場、鑄牢理想信念、實踐報國之行。

(二)校史文化資源為思政課提供内容表達和文化叙事

校史記錄了一所學校創建、發展、變遷的過程,反映了一所學校的成長軌迹,承載着廣大師生不能忘卻的記憶與情懷,無論是對學校還是對每一位師生員工而言,都是一筆寶貴的精神财富。校史文化則是一所高校在長期發展中積澱的價值理念、精神追求、行為方式和教育規範的集中展示,是高校優良文化傳統的重要載體和文化育人的重要手段,不僅能提高高校師生和校友對于學校曆史的認同度和歸屬感,還能在潛移默化中對學校師生起到熏陶和榜樣作用。

(三)校史文化資源為培養時代新人厚植價值情懷

習近平總書記在黨史學習教育動員大會上講話強調:“要抓好青少年學習教育,着力講好黨的故事、革命的故事、英雄的故事,厚植愛黨、愛國、愛社會主義的情感,讓紅色基因、革命薪火代代傳承。”校史文化凝注了學校辦學的氣質和追求,作為“小曆史”的同時也是“大曆史”的構成部分和直接投射,在一定程度上清晰反映了我國追求國家獨立和民族解放的革命鬥争,以及社會主義事業的發展曆程,與“四史”相融貫通,是愛國主義和社會主義教育的天然素材。

二、校史文化資源融入高校思想政治教育的教學理路

(一)回溯曆史續初心:校史脈絡的體系化梳理

毛澤東同志曾說:“不但要懂得中國的今天,還要懂得中國的昨天和前天。”習近平總書記一再強調,“曆史是最好的教科書”。不忘本來才能開辟未來,善于繼承才能更好創新。中國人民大學校史館旨在呈現陝北公學成立後實行黨團(黨組)領導下的校長負責制的曆史傳統,86年的探索發展曆程正是中國共産黨創辦新型高等教育曆史進程的生動縮影。2022年習近平總書記來到人大博物館參觀“中國人民大學校史展:中國共産黨創辦新型正規大學的典範”。校史的研究可展示大學始終與黨和國家同呼吸共命運、始終奮進在時代前列所取得的辦學成果,深入揭示“黨辦的大學讓黨放心、人民的大學不負人民”的精神品格的曆史養成。

(二)承精神标識之志:整合人物志和大事記資源

校史不僅是“曆史”,更是“文化”,是學校重要的文化建設,是“培根鑄魂”的重要載體。校史資源中涉及的人物、事迹、場景生動具體,優秀校友和先賢更是“事迹可學可做,精神可追可及”,集中展現了學人堅守為黨育人初心、牢記為國育才使命,赤誠為國、奉獻敬業的精神品質。高校在各個曆史時期湧現出了一批又一批胸懷祖國、對黨忠誠、獻身科學、自力更生、艱苦樸素、甘為人梯、拼搏奉獻的時代楷模。如人大全面梳理和研究學校的教育家,弘揚吳玉章、成仿吾等紅色教育家精神品格,宣傳“人民教育家”衛興華、高銘暄的大師風範,為時代新人培育提供了豐潤道德養料和強大精神動力。

(三)紅色傳承擔使命:複現拼搏奉獻的愛國華章

校史資源是各高校曆史傳統的積澱、大學精神的承載、文化内涵的映照,凝聚了學校發展的軌迹和時代發展的縮影,彰顯着不同時期的主流價值觀念,是高校課程思政教學和立德樹人的生動素材與重要載體。中科大有“科學家精神教育基地”名單入選基地,李四光、錢學森、錢三強、鄧稼先等一大批老一輩科學家,都是愛國科學家的典範,一代又一代科學家秉持深厚的愛國主義情懷,憑借精湛的學術造詣、寬廣的科學視野,為祖國和人民作出了重大貢獻。使大學生了解校史,對其進行愛國主義教育、革命傳統教育和集體主義教育,激勵青少年一心一意跟黨走的信念堅定不移,為人民戰鬥、為祖國獻身、為幸福生活奮鬥的責任使命不改變,堅持守正創新、擔當作為。

三、校史文化資源融入高校思想政治教育的路徑借鑒

(一)樹立校史文化與思政課同向融合的育人理念

任何一個民族和國家都有自己割不斷的曆史,高校的校史也是教育發展的生動印記

,要把我國曆史文化和國情教育擺在青少年教育的突出位置,讓青少年更多領略中華文明的博大精深,更多感悟近代以來中華民族救亡圖存、發憤圖強的光輝曆程,更多認識新中國走過的不平凡道路和取得的巨大成就,進一步推進紅色校史文化育人,達到入腦、入心、踐行、聚魂、内化的效果。調研高校在将理論學習的同時,有序開展社會實踐活動,聯合創新創業、社會實踐與志願服務、校園文化建設等有機結合,促使學生理解和形成正确的世界觀、人生觀和價值觀。

(二)創設校史文化在思政課中的内容建構和内容表達

校史融入思政課,實質是通過對校園文化曆史的知識再生産、話語生成和科學講述,弘揚辦學理念,涵育大學精神,傳播大學文化,實現以文化人的教育功能。通過對校史資源挖掘和整合,實現校史内容建構,形成校史表述的叙事結構和話語體系,在此基礎上,利用思政課載體,通過知識講授、專題研讨、互動參與等教學手段的綜合運用,實現對“校史”科學合理的内容表達,進而使置身校園場域中的學生,對校史所承載的曆史脈絡、人物風貌、辦學理念等深入認識和接受,并建立認同,從而達到思政課的教育目的。

(三)發揮學生主體能動性,以知促行、以行踐知

引導學生動腦思考、動手參與的實踐教學,以“具身認知”實現校史教育功能。結合學校特殊光榮的曆史,依托校史館、辦學舊址、老校區等場所,實地感悟校史傳承的精神,在學習校史中感受中國共産黨創辦高等教育的艱辛探索。注重發掘好、使用好前輩學人點亮信仰、傳播理論、治學報國的史料資源。組織相關題材的文藝節目創演、主題展演、紅色文化展等,在潛移默化中引導師生探尋初心密碼、堅定理想信念,增強認知認同。

(四)集聚學科理論成果和人才資源深化以史化人

遵照《全面推進“大思政課”建設的工作方案》,建好“大課堂”“大平台”“大師資”,結合

同學段特點,探索構建螺旋上升的思政課程體系。将“四史”融入思政課教學,把“大思政課”講得有深度、有力度、有溫度。如中國人民大學創新建構理論話語體系,建好用好理論研究平台(全國高校思想政治理論課教師網絡集體備課平台、中國式現代化與文明新形态研究院、當代政黨研究平台等)構建學術共同體,用科研促教學,提高中國哲學社會科學體系和話語體系的國際影響力。

(五)數字化技術賦能校史文化嵌入思政課資源建設

以數字化校園建設為基礎,對校史資源進行數字化加工,運用數據挖掘、圖像識别、深度學習等信息技術構建紅色校史資源數據庫,實現紅色校史的智慧化運用。借助微博、微信、抖音等新媒體平台,有序采訪決策者、參與者、見證人、知情人等追憶校園往事,以影音形式輸出,把光榮傳統和優良作風生動呈現出來并進行傳播,豐富紅色校史形态,打造沉浸式的黨史學習教育環境。營造好校史文化場域,結合新時代、新特點,豐富校史館、博物館、雕塑等景觀,樹立紅色标識。與此同時,注意用中國特色社會主義主流意識形态主導網絡陣地,引領校園主流輿論。

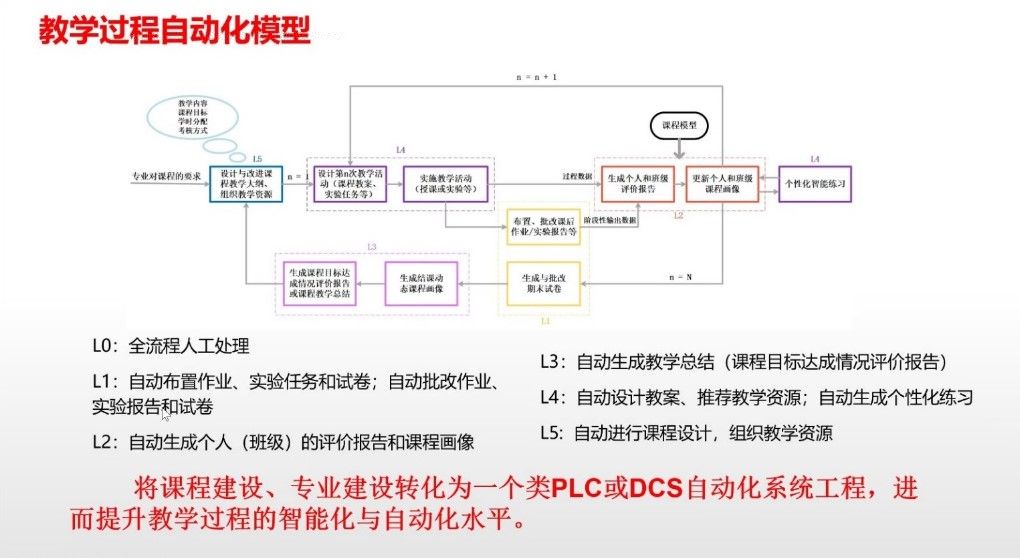

在此,還可借鑒北方工業大學依托專業優勢打造的雲端智能教學平台,并獲得了北京市教學成果一等獎。通過與相關負責老師溝通,學習了雲景結合智能平台的研發曆程和實施成效。此平台大緻運行的模型思路(如圖1),旨在将課程建設和專業建設轉化為自動化系統工程,提升教學過程的智能化與自動化水平。這也不妨為我們思政課數字化轉型提供了新的視角和思路,資源的調配和有效使用需要高效智能的工具架梁,尤其是在學習為本,以生為本的教育理念背景下,思政課建設活用新技術新方法,師生共創學習場景,做好知識和能力培養要求的階段性銜接等,對于切實提高教學實效具有實質性參考。